緑・青・金・SS・R・Pt・黒・剣・Vをプレイしました。しえるです。

本日はPokémon Day(ポケモンデー)!この後23時から何か発表があるようで楽しみです。

1996年2月27日に初代ポケモンが発売されてから今に至るまで、幅広い世代で子どもの頃にポケモンを遊んで育った人は多いかと思いますが、一切触れることなく過ごした方ももちろんいることかと思います。

こういった歴史の長いシリーズだと特に、基本的な要素は常識として説明が省略されてしまいがちだと感じるので、今日はそんなポケモンとは無縁であったけど興味があるという方に向けて、多くのポケモンシリーズに共通する基本的な要素について紹介したいと思います。

後半ではこれまで発売されたメインタイトルの歴史も振り返っているので、昔のポケモンを知らない方や昔はやっていたけど離れて久しい方にも新鮮な内容かもしれません。

→2023年11月15日、メインタイトルの歴史は別の記事に移動しました。

ポケモンを全く知らないガチ初心者でもわかるように『ポケットモンスター』シリーズの基本・用語・歴史をまとめて紹介します

ポケモンについて

ペットのように一緒に暮らしたり、野生として自然に生息していたりする不思議な生き物「ポケットモンスター」、略して「ポケモン」。

現在はシリーズ累計で1,000を超える種類のポケモンが存在しています。

【公式】Pokémon 1008 ENCOUNTERS - YouTube

そんなポケモンを捕まえて、育てて、ポケモン同士で戦わせて勝負する人のことは「ポケモントレーナー」と呼ばれています。

このポケットモンスターシリーズは基本的に、ポケモントレーナーとなってトップを目指す物語のロールプレイングゲーム(RPG)となっています。

ポケモンは最大6匹まで「手持ち」のパーティとして連れて行くことができます。

手持ちに入りきらないポケモンは「ボックス」に預けることができます。

ステータス

- レベル(Lv.)……1から始まり、経験値を積むことでレベルが上がって行き、最大100まで育ちます。

- 名前……ポケモンの種類。個別にニックネームをつけることもできます。

- ♂オス・♀メス:性別によって見た目が違ったり、進化先が変わったりするポケモンもいます。

- タイプ:ポケモンや技にはいわゆる属性のようなものがあり、それぞれのタイプごとに相性が存在します。タイトルによってタイプの種類や相性が変更されることもあるので、タイトルごとにネットで最新のタイプ相性表を調べて参照することをおすすめします。

- テラスタイプ:最新作スカーレット・バイオレット特有のタイプです。

- 親:捕まえたトレーナーの名前です。

- IDNo.:親トレーナーのID番号です。

- 経験値:バトルやアイテム、育て屋などでたまっていき、必要な経験値がたまるとレベルが上がります。

- もちもの:ポケモンには道具を1つだけ持たせることができ、戦闘に役立てたりできます。

この能力ステータスによってポケモンの強さが変わってきます。

- HP……体力。0になると瀕死(ひんし)で戦闘不能となります。(通称「H」)

- 攻撃(こうげき)……物理技の攻撃力。(通称「A」)

- 防御(ぼうぎょ)……物理技の防御力。(通称「B」)

- 特攻(とくこう)……特殊技の攻撃力。(通称「C」)

- 特防(とくぼう)……特殊技の防御力。(通称「D」)

- 素早さ(すばやさ)……行動順を決めるもので、高いほうが先制できます。(通称「S」)

- 特性(とくせい)……種族ごとに設定されている固有の能力。

ポケモンには先天的な性格があり、性格によって上がりやすいステータス、下がりやすいステータスが決まっています。

性格は変えられませんが、「○○ミント」というアイテムで上下するステータスを補正することはできます。

右側にあるリボンは「証(あかし)」「二つ名(ふたつな)」などと呼ばれており、条件を達成してもらったり、野生で稀に証を持ったポケモンが現れたりします。

野生のポケモン

フィールド上では野生のポケモンと遭遇し、戦ったり捕まえたりができるようになっています。

タイトルによって、歩いている姿が見えるポケモンもいれば、草むらなどの中に入ってガサゴソしたところでエンカウントするポケモンもいます。

金・銀からゲーム内に天気や時間帯の概念が登場しましたが、サン・ムーン以降で時間帯によって、ソード・シールドで天候によって、出現する野生のポケモンの種類に影響が出るようになりました。

戦闘

基本的に野生のポケモンやトレーナーとのバトルで経験値をためながら、ポケモンを強く育てていくことになります。

緑のゲージは「現在のHP/最大HP」を表していて、HPが0になると「瀕死(ひんし)」になり、戦えない状態となってしまいます。

戦闘はターン制で、1ターンごとに「たたかう」「ポケモン」「バッグ」「にげる」の4つのコマンドからどうするかを選んでいきます。

- たたかう……技を1つ選んで戦う。

- ポケモン……手持ちのポケモンと交代する。

- バッグ……アイテムを使用する。

- にげる……戦闘から逃げようとする。逃げ出せないこともありますし、トレーナー戦だと降参(負け)扱いになることもあります。

トレーナーのポケモンのステータス横にあるモンスターボールマークは、手持ちのポケモン数を表しています。

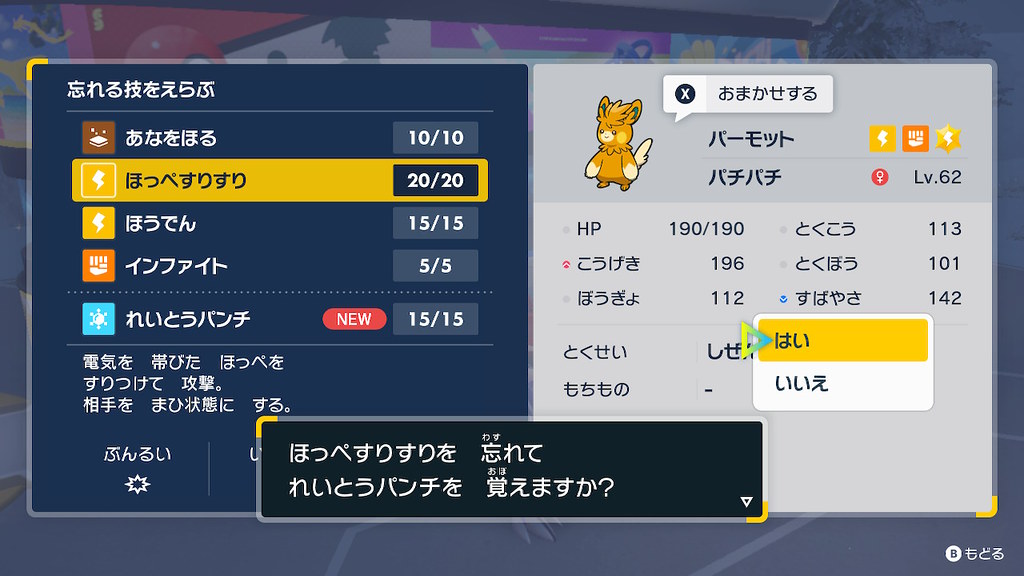

ポケモンは1匹につき、技を4つまで覚えることができます。

技の右側にある○/○という数字は「PP」といい、その技をあと何回使えるか/最大使用回数を表しています。

全部の技のPPが0になると「わるあがき」という技しか使えなくなります。

分類(ぶんるい)のギザギザマークは物理技なので、こうげき・ぼうぎょの能力が関係してきます。

分類が三重丸のものは特殊技で、とくこう・とくぼうの能力が関係してきます。

技の前にあるマークは技のタイプで、相手のポケモンのタイプに対して相性が「◎こうかばつぐん」だと威力が2倍、「○こうかあり」で等倍(1倍)、「△いまひとつ」だと半減(0.5倍)、「×こうかなし」は無効(0倍)となります。

技を出すポケモンのタイプと技のタイプが一致しているか、技を受けるポケモンが2つのタイプを持つ場合、急所に当たった場合、能力上昇技の効果、タイトル固有のシステムなどによってダメージ量の計算は変わってきます。

戦闘中、「様子を見る」ではポケモンのタイプやどれだけステータスが変化しているか、場の状態などを確認することができます。

「場の状態」とは、技や特性によって生まれた戦闘空間の状況説明で、その効果は交代を含むすべてのポケモンに影響を及ぼします。

ポケモンを捕まえる

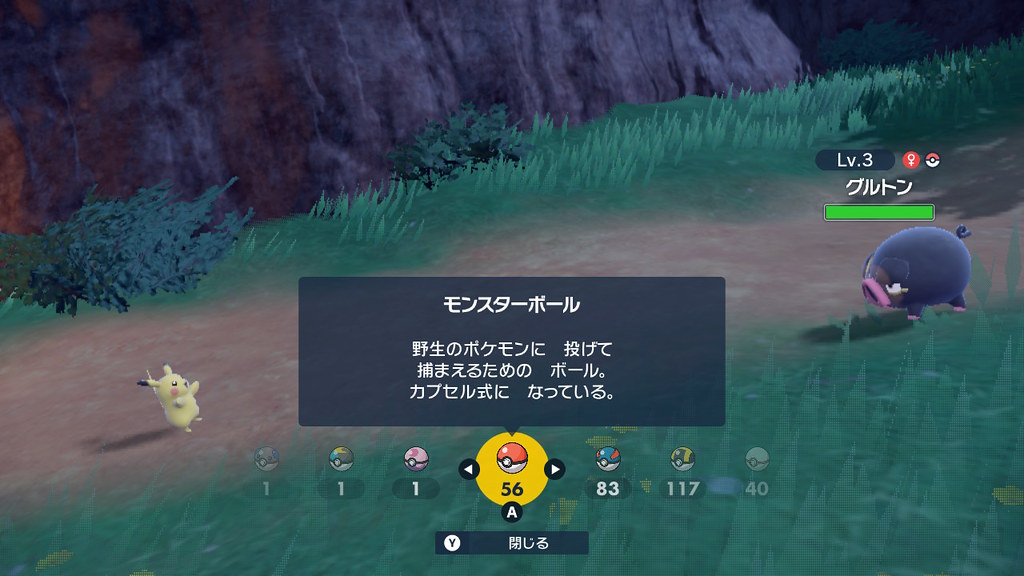

野生のポケモンは「モンスターボール(モンボ)」など捕獲用のカプセル式ボールを投げて捕まえることができます。

相手ポケモンのHPを減らして弱らせたり、眠らせたりすると捕まえやすくなります。

尚、他のトレーナーのポケモンは他人の子なので捕まえることはできません。

ボールはたくさん種類があり、種類によって性能や見た目、値段が異なります。

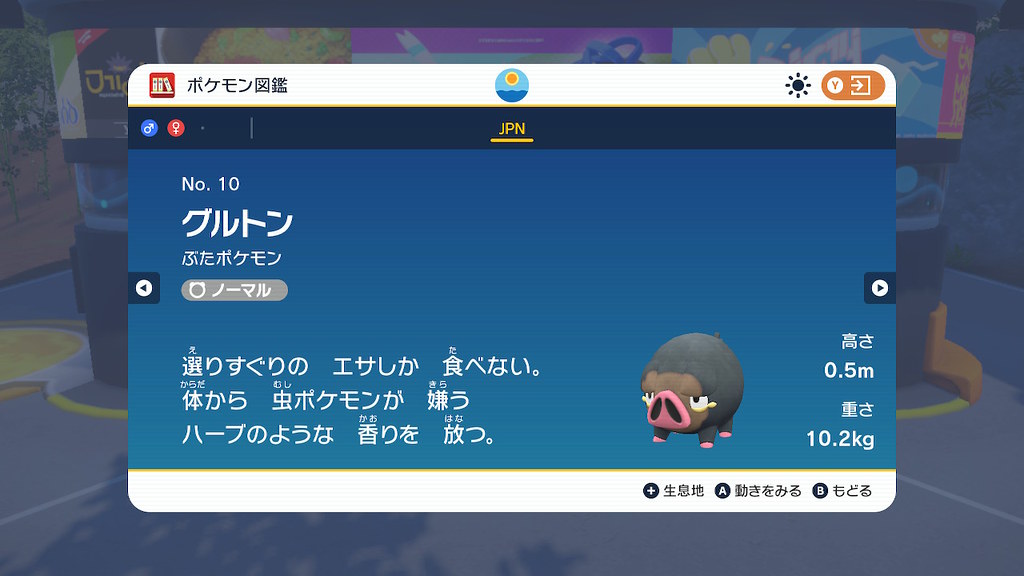

捕まえたことのある種類の野生ポケモンには、右のグルトンのようにモンスターボールマークがついて判別できるようになっています。

どのボールで捕まえたかの情報は残ってグラフィックに反映されるので、オシャレなボール(オシャボ)にこだわる方たちもいます。

ポケモンのしんか

ポケモンの中には「しんか」して強くなっていく種類が存在します。

しんかの条件は一定のレベルに達したり、アイテムを使用したりなどさまざまで、最近は初見ではわかりにくい複雑な条件のものも増えています。

しんかのモーションが始まったときにBを押すとキャンセル(しんかキャンセル)できます。

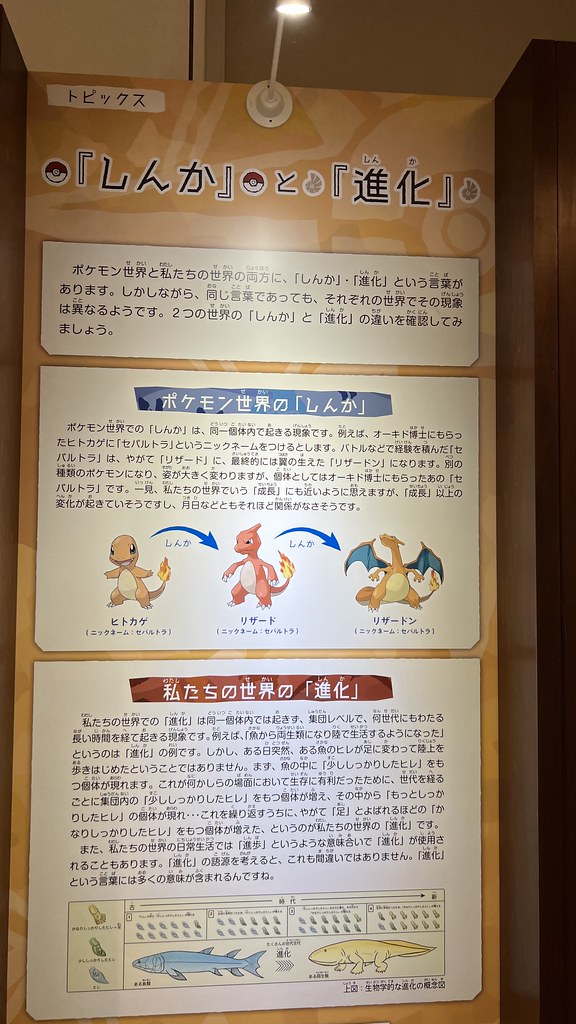

ポケモン化石博物館で「ポケモンの世界での『しんか』は、同一個体内で起きる現象」と紹介されていて「たしかに一般的な『進化』と意味合いが違う!」と気づかされました。

タマゴ

初代でもニドラン♂・ニドラン♀と性別がわかれているポケモンはいましたが、金・銀で多くのポケモンにオスメスの性別が実装され、タマゴが発見されるようになりました。

元々は育て屋さんや預かり屋さんにオスとメスのポケモンを預けた時にタマゴが発見されることがあるというものでしたが、最新作のスカーレット・バイオレットでは預かり屋さんがおらず、ピクニックで発見されるようになっています。

タマゴを孵化(ふか)させるには、手持ちに入れて連れ歩く必要があります。

タマゴ1つにつき、ポケモン1枠分を使います。

一定の歩数連れ回すと「おや……?」とタマゴが孵(かえ)るモーションが出てきます。

ちなみに「ほのおのからだ」という特性を持ったポケモンが手持ちにいる状態だと、必要な歩数が半分で済みます。

タマゴからはLv1の、進化前最初の状態のポケモンが産まれてきます。

オスメスであれば何でもタマゴが見つかるわけではなく、「タマゴグループ」と呼ばれるものが一致しているかが関係してきます。

メタモンというポケモンは、グループの垣根を越えて多くのポケモンのタマゴを発見できるので重宝されています。

御三家(ごさんけ)

ゲームを始めると冒頭で、くさ・みず・ほのおタイプの3匹の中から1匹、好きなポケモンを選んでもらうことができます。

この最初の選択肢となる3匹が「御三家」と呼ばれており、基本的にはタイトルごとに種類が変わります。

ちなみに画像は最新作スカーレット・バイオレットの御三家で、左からくさタイプのニャオハ、ほのおタイプのホゲータ、みずタイプのクワッスです。

御三家がどう進化していくかというのは、新作が出たときの楽しみのひとつとなっています。

これまでの御三家は以下のとおり。(くさ・みず・ほのおの順)

- 赤・緑・青……フシギダネ、ゼニガメ、ヒトカゲ

- 金・銀・クリスタル……チコリータ、ワニノコ、ヒノアラシ

- ルビー・サファイア・エメラルド……キモリ、ミズゴロウ、アチャモ

- ダイヤモンド・パール・プラチナ……ナエトル、ポッチャマ、ヒコザル

- ブラック・ホワイト・ブラック2・ホワイト2……ツタージャ、ミジュマル、ポカブ

- X・Y……ハリマロン、ケロマツ、フォッコ

- サン・ムーン……モクロー、アシマリ、ニャビー

- ソード・シールド……サルノリ、メッソン、ヒバニー

- スカーレット・バイオレット……ニャオハ、クワッス、ホゲータ

伝説のポケモン

一般的なポケモンは何匹も同じ種類が存在していますが、ストーリー上1体しかいない伝説のポケモンも存在します。

金銀以降のパッケージにいるポケモンは伝説のポケモンのひとつです。

ストーリーを進めるうえで登場するポケモンもいれば、本筋とは別に条件などを達成しないと出会えないポケモンなどもいます。

主な登場人物の構図や組織・施設など

メニュー画面の概要

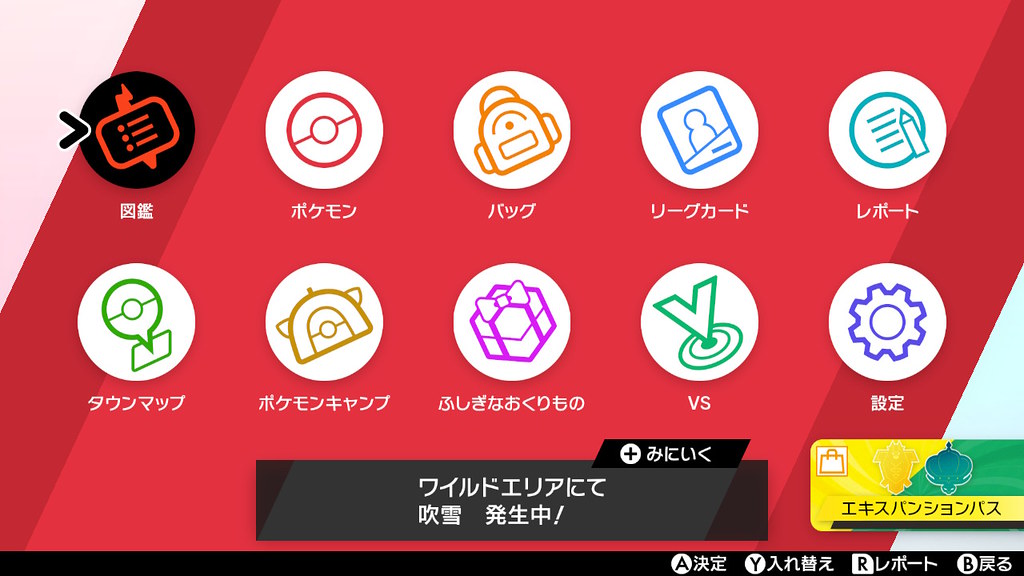

こちらは最新作スカーレット・バイオレット(SV)のメニュー画面です。

- バッグ……手に入れたアイテムはすべてバッグの中にまとめられます。

- ボックス……ポケモンの入れ替えや整理ができます。

- ピクニック……料理をしたり、ポケモンを洗ったりできます。(SV固有)

- ポケポータル……オンラインで他の人と一緒にポケモンの対戦や交換などできます。(SV固有)

- 設定……ゲームの設定を変更できます。

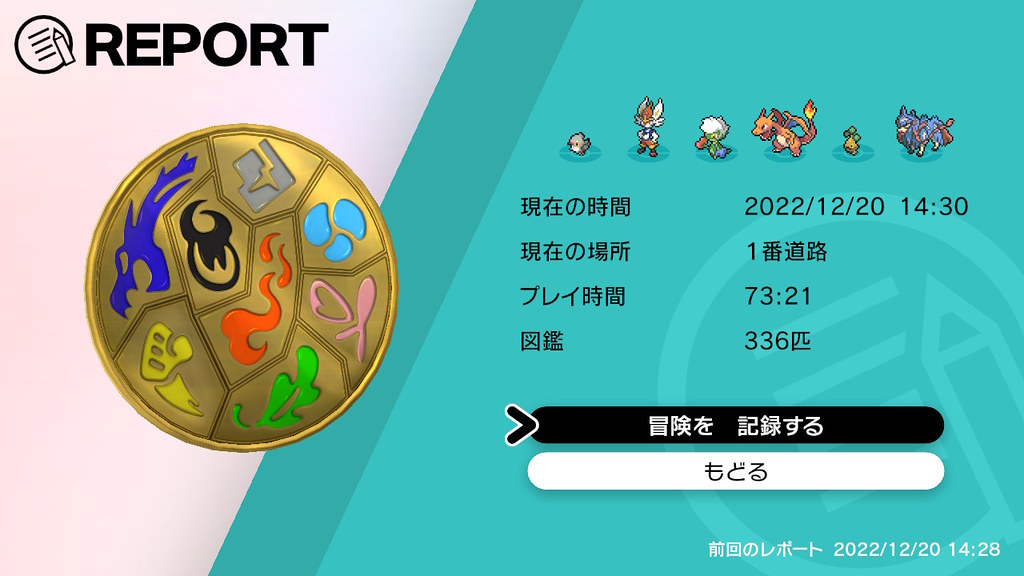

- レポート……セーブ機能です。オートにすることもできます。

こちらの前作ソード・シールドのメニュー画面と見比べるとわかるように、タイトルによってメニュー内容は変わってきます。

タウンマップ

ポケモンはタイトルごとにメインとなる舞台が1地方あり、基本的にはその地方を冒険することになります。

1度訪れたことのある町には羽マークがついて、マップから簡単に移動できるようになります。

今は「そらをとぶタクシー」というサービスを使ってひとっ飛びですが、初期は手持ちのポケモンに「そらをとぶ」という技を覚えさせないといけませんでした。

こういった移動時に必要な技はいくつかあり、「ひでんマシン」で覚えさせることができたので、ひでん技をたくさん覚えられるポケモンを「秘伝要員(ひでんよういん)」として連れ歩いていたものでした。

町の中には野生のポケモンは現れず、ポケモンセンターやお店、ポケモンジムなどがあります。

ポケモン図鑑

いろんな種類のポケモンを捕まえることで「ポケモン図鑑」にポケモンの生態情報を集めていき、図鑑を完成させるのがゲームの目的のひとつとなります。

「ポケモン図鑑」の収集はだいたい博士に依頼されます。

最新作スカーレット・バイオレットのポケモン図鑑では、アプリ内の本棚を埋めていくスタイルでした。

ポケモンを捕まえると、種類ごとにこのような生態情報が図鑑に更新されていきます。

説明文はタイトルごとに変わるので、出てくるポケモンが変わらない同時発売タイトル同士(たとえばスカーレット・バイオレット同士)でも違う文章となります。

1度遭遇したことがあれば、このように生息地の分布図(ぶんぷず)も確認できるので、捕獲の参考になります。

自分が選んだタイトルに登場しないポケモンなど、生息地が「?」となってわからないものもあります。

ボックス

手持ちの6匹に入りきらないポケモンたちは「ボックス」と呼ばれる機能に預けられます。

「一覧」を見るとわかりやすいですが、このように1ボックスごとに一定数のポケモンを預けられるという仕組みになっています。

最新作のスカーレット・バイオレットの初期状態では8ボックスしかありませんが、最大で32ボックスまで拡張されていきます。

フタが閉まっているボックスは満杯のボックスです。

通信(マルチプレイ)

タイトルごとに詳細に違いはありますが、基本的にポケモンの交換と対戦ができます。

最新作のスカーレット・バイオレットでは『ポケポータル』というメニューに集約されています。

ポケモンの通信交換

ポケモンシリーズは基本的に2種類の対になるソフトが同時発売されます。

大筋のストーリーややることは同じなのですが、1番大きな違いとして、野生などで登場する一部のポケモンの種類が異なっており、片方のソフトだけでは図鑑をコンプリートすることができません。

そこで「通信交換」という仕組みを利用して、他の人が持つ任意のポケモンと自分の任意のポケモンを交換することができます。

また、自分の買ったソフトに登場しないポケモンを交換で入手するだけでなく、通信交換することで進化するポケモンもいるので、ポケモン図鑑を集めるために欠かせない機能となっています。

通信交換をするためには交換してくれる相手が必要ですが、今はネットで交換の募集があったり、交換したいポケモンを1匹預けるとランダムに交換してくれる「マジカル交換」もあったりします。

対象は世界中なので、言語の違うトレーナーやポケモンに当たることも。

通信対戦

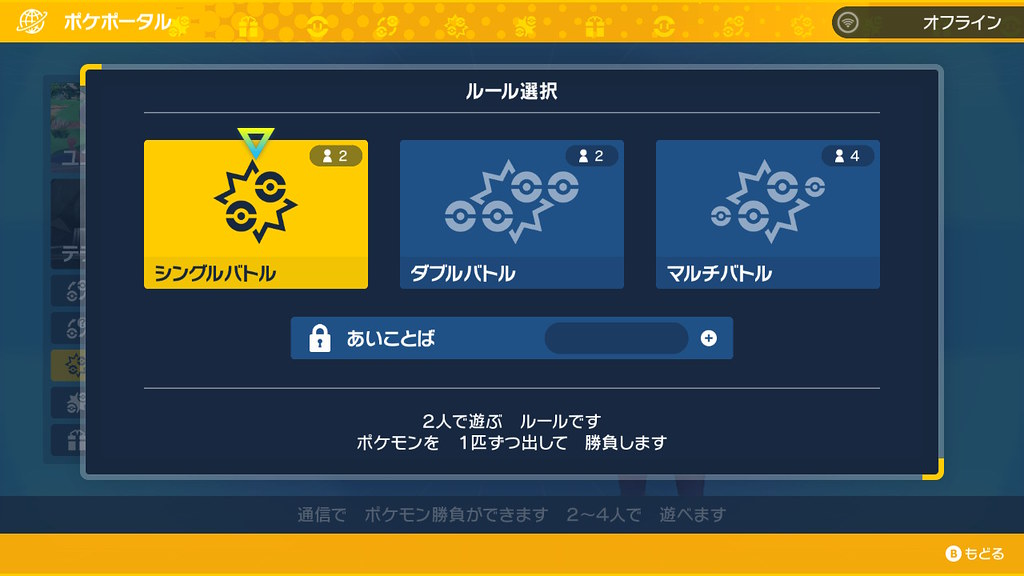

ストーリー上ではNPCとの対戦しかありませんが、通信対戦を使えばプレーヤー同士で戦うこともできます。

これは、パスワード(あいことば)を使って友達と対戦もできれば、世界中のプレーヤーとランダムマッチングもあるので、周りにやっている人がいるかは関係なく遊べる機能となっています。

ポケモン1体ずつで戦う「シングルバトル」、ポケモン2体ずつで戦う「ダブルバトル」、2人対2人のチーム戦で戦う「マルチバトル」、ランキング形式で戦績を競う「ランクバトル」など、さまざまな形式での対戦が楽しめます。

参加するバトルによって対戦ルールが決まっていたり選べたりし、レベルを統一にしたり、使うポケモンや道具を制限したりもできるので、友人とレベル差があっても一緒に遊べます。

ふしぎなおくりもの

早期購入特典や、キャンペーンなどで配布されたシリアルコードやあいことばを使って、アイテムやポケモンをもらえることがあります。

シリアルコード系は期間限定のものも多いので、ポケモンの情報系SNSなどをフォローしておくと見逃さずに済みます。

バッグ(どうぐについて)

トレーナーカード

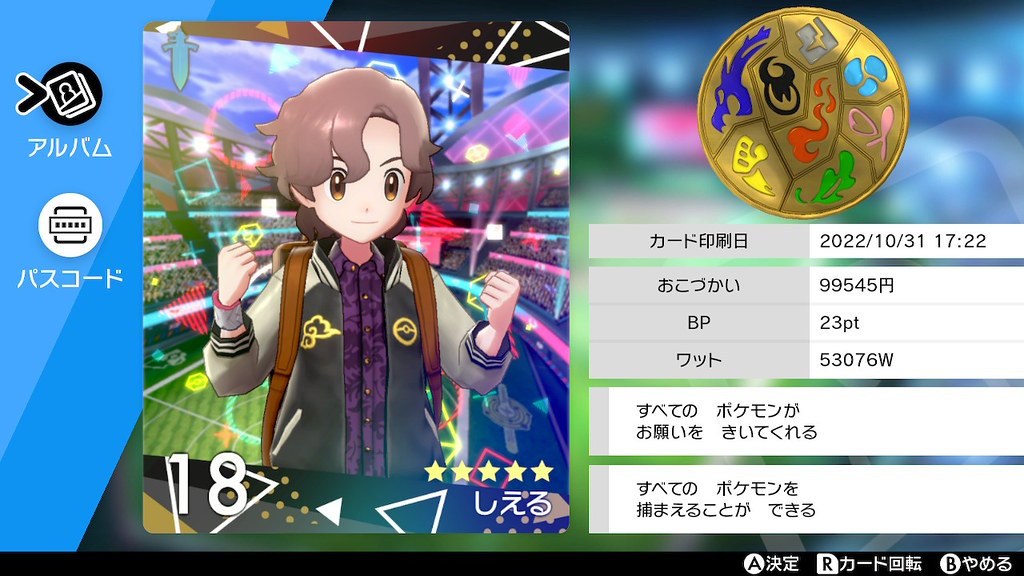

ルビー・サファイアで初めて登場したトレーナーカード。

トレーナー名、ID、おこづかい、ポケモン図鑑の進捗、プレイ時間、ジムバッジなどが主に記載されています。

この時の私はまだしえるじゃありませんでしたね。ちなみに本名なわけではなく、大好きなFFXのユウナから来ていますw

裏面もあり、初めての殿堂入りや通信の記録、図鑑完成などが記録されていました。

サン・ムーンからは『トレーナーパス』に変わり、画像のソード・シールドでは『リーグカード』となりました。

リーグカードはポケモンセンターの中でポーズや壁紙などを自由に選んで印刷するスタイルで、戦ったジムリーダーからもらうなど他人のリーグカードを『アルバム』に集めることもできました。

画面が大きくなったことで情報量も増え、手持ちのパーティまで載るように。

最新作スカーレット・バイオレットでは『プロフィール』アプリにトレーナー情報が登録され、好きなプロフィール写真を設定することができます。

今改めて見ると、校章や入学日まであるのになんで学生証じゃないんだろうと思いますw

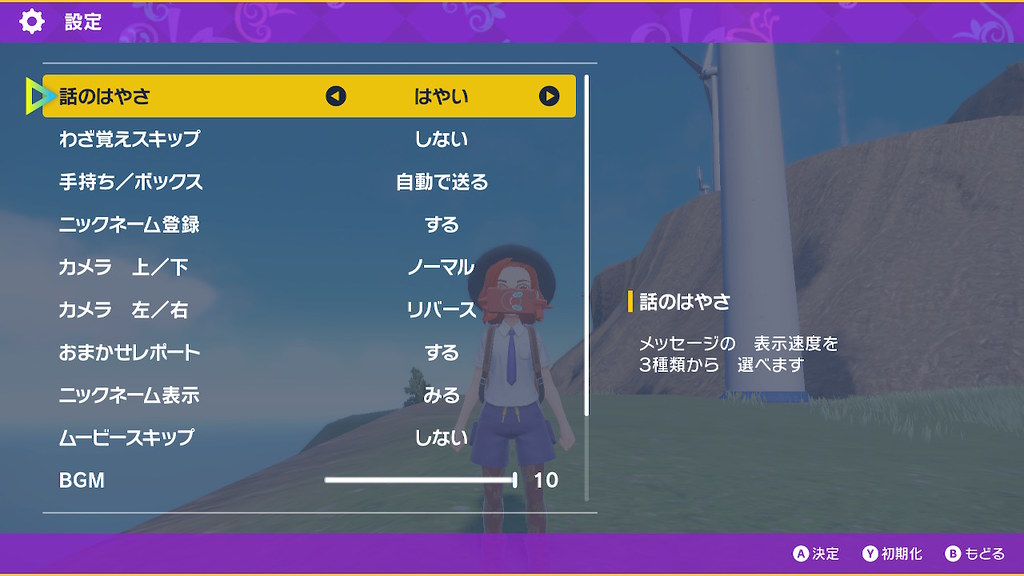

設定

話のはやさ=文字が表示されるスピード、カメラの操作、おまかせレポート=オートセーブなどを設定することができます。

レポート

ポケモンのセーブ機能は「レポート」といいます。

最近の初期設定はオートセーブとなっています。

ポケモン用語

個体値(こたいち)

ポケモンのステータスで、ポケモン1匹1匹ごとに設定されている隠しパラメーターの通称。

この個体値が個々で違うため、同じポケモンでも強さにバラつきがある。

同じ人間でも運動能力の差や勉強の得意不得意などがあるように、「なんとなくできちゃう」みたいな先天的な「生まれつきの能力」の強さを表しており、変えることはできない。

種族値(しゅぞくち)

ポケモンのステータスで、ポケモンの種類ごとに設定されている隠しパラメーターのこと。

進化すると種族値が高くなるため、進化後が強くなるしくみ。

「チーターは足が速い」みたいな、種族特有の強さを表している。

世代

長く続くポケモンシリーズは年代によってシステム面で大きな変化があり、「世代」という概念で大まかに分類されていて、ファンの間では共通認識となっています。

先ほどのポケモンシリーズの歴史紹介では、タイトルごとにリメイクの変遷を追いましたが、世代分けでいくと以下のとおりになります。

- 第1世代……【GB】赤・緑・青・ピカチュウ

- 第2世代……【GBC】金・銀・クリスタル

- 第3世代……【GBA】ルビー・サファイア・エメラルド・FR・RG

- 第4世代……【DS】ダイヤモンド・パール・プラチナ・HG・SS

- 第5世代……【DS】ブラック・ホワイト・B2・W2

- 第6世代……【3DS】X・Y・OR・AS

- 第7世代……【3DS】サン・ムーン・US・UM【Switch】ピカ・ブイ

- 第8世代……【Switch】ソード・シールド・BD・SP・アルセウス

- 第9世代……【Switch】スカーレット・バイオレット

【公式】ポケモンだいすきクラブ『もやもやドガース ポケモン世界紀行』~歴代オープニング~ - YouTube

こちらの動画はXYまでの歴代オープニング映像が見られます。

私は懐かしさを感じたり、自分が買っていない方のタイトルの違いに驚いたりして面白かったです。

努力値(どりょくち)

ポケモンのステータスの中で、ポケモンを育てる過程で成長していく隠しパラメーター「基礎ポイント」の通称。

SVではレーダー切りかえで確認できるようになりました。

捕まえたばかりや産まれたばかりのポケモンは努力値が0の状態であり、全ステータスで合計して最大510まで振ることができる。

1つのステータスに対しては基本的に最大252まで振れるので、2つのステータスを最大まで振ることが可能。

ポケモンを倒すごとに、倒した種族によって決まったステータスが伸びる仕様になっていて、やり込む方たちはポケモンを選んで倒したり、アイテムを使ったりして、ステータスを特化させている。

トレーニングで力をつけたり、勉強して知識を蓄えたりするなど後天的な努力で成長するようなもの。

夢特性(ゆめとくせい)

ポケモンはそれぞれ、特定の攻撃を無効化したり、ステータスに変化をもたらす「特性」を持っており、「夢特性」は通常の野生のポケモンが持っていないレアな「隠れ特性」を指す通称です。

ブラック・ホワイトで『ポケモンドリームワールド(PDW)』というサービスの「ゆめしま」から隠れ特性を持ったポケモンを入手できたため、「夢特性」と呼ばれるように。

6V(ろくブイ)

ポケモンの個体値が最大(ジャッジ機能で「さいこう」)なことを「V」と呼んでおり、HP・攻撃・防御・特攻・特防・素早さの6つの個体値が最大なことを指します。

「HABCDS=H:HP、A:攻撃、B:防御、C:特攻、D:特防、S:素早さ」と各ステータスがアルファベット1字で表されており、「5VA0」なら「攻撃の個体値が0(ジャッジで「ダメかも」)それ以外は最大」ということになります。

600族

その他のポケモン用語

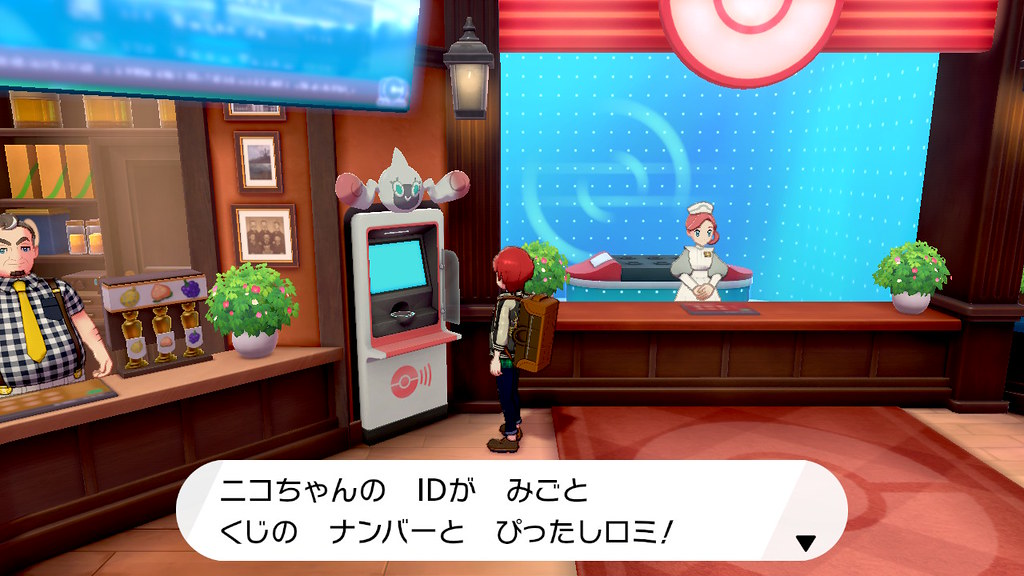

IDくじ

トレーナーのIDナンバーを使った「IDくじ」と呼ばれるものが、金銀~剣盾まで存在していました。

これは所持するポケモンのトレーナーIDが当選番号と一致すると賞品をもらえるというもので、5ケタ(もしくは全ケタ)一致するとマスターボールがもらえました。

一致

ポケモンと技のタイプが一致していること。一致してると威力が1.5倍になる。

色証(いろあかし)

あかしを持った色違いポケモン。

色違い

通常のポケモンとはカラーリングが異なる突然変異の個体。

遭遇確率は低く、見た目で明らかに違いがわかるものもいれば、目の色が違うだけなどパッと見ではわかりにくいものもいる。戦闘時に星が出るのが色違いの目印。英語だと「Shiny(シャイニー)」と呼ばれる。

上を取る

素早さで勝つこと。上から殴るとか叩くとかは同義語。

オープンシート制

技、持ち物、テラスタイプなどの情報を事前公開して、お互いに相手の情報を知った状態で戦う対戦方式。

顔はめパネル

観光地でおなじみの顔はめパネルがゲーム内にちょくちょく登場します。

こちらはプラチナでのグレッグルの顔出し看板。

剣盾ではイシヘンジンとヨクバリスの顔はめパネル。

SVにはナミイルカとイルカマンの顔はめパネルがありました。

現実世界でもポケモンの顔はめパネルは散見されます。

かがくのちからってすげー!

シリーズにずっと登場する、主に最初の町にいるモブキャラのセリフ。

各作品のゲームシステムの進化を感じる内容になっている。

確(かく)

確実に落とせるだろうという推測に使われる。確1や1確なら1撃で確実落とせるだろう、確2や2確(にかく)なら2発で確実に倒せるだろうといった感じ。

今は戦闘ごとに手持ちのポケモン全員に経験値が入りますが、初期は戦闘に出たポケモンにしか経験値しか入らず、「がくしゅうそうち」というアイテムを使うことで経験値を配分することができました。

初代はバッグにがくしゅうそうちを入れておくことで、金銀~はポケモンに持たせることで、XY~はたいせつなもので使え、ピカブイ以降はなくなりました。

株ポケ

株式会社ポケモンの略。ポケットモンスターに関連する事業を一元的に管理運営している会社。

ポケモンシリーズの生みの親である田尻智(たじりさとし)さんの同人活動から始まったゲームソフトの開発会社。ポケモンシリーズの企画・開発をしている。

けっぱる

キタカミの里に出てくる方言。実際に北海道や東北などで見られる方言で、「がんばる」という意味。「けっぱれ」は「がんばれ」になります。

厳選

自分が望むステータスを持つポケモンの個体を入手できるまで捕獲やタマゴの孵化を繰り返すこと。

剣舞(けんまい)

技「つるぎのまい」のこと。攻撃がぐーんと上がる。

準伝

準伝説ポケモンのこと。

準伝説とは、伝説ポケモンの中でバトル施設やランクバトルで使用制限がないポケモンの通称。

ほとんどの準伝説ポケモンがパッケージにはなっておらず、エンディングを迎えるまでのメインストーリーに関わってくることはあまりない。

初代

主に最初に発売されたポケットモンスター赤・緑のこと。

青・ピカチュウまで含めて第1世代を指す場合もある。

赤・緑・青をあわせて「RGB」と略されたりする。

カントー地方のヤマブキシティを拠点とする企業で、モンスターボールなどの捕獲ボールや人工ポケモンのポリゴンなどを開発している。

人生プレイ・人生縛り

通常、ゲームのキャラクターは死んでしまってもやり直しがきくが、あえて1度死んだら終わりというリアル人生をゲーム内に持ち込んだ縛りプレイのこと。

ポケモンでいえば、1度瀕死になったポケモンは二度と使えないというのが主なルール。

ステロ

技「ステルスロック」の略。

旅パ(たびパ)

旅パーティの略で、ストーリーを進める時に使った手持ちのパーティのこと。

タマゴ技

親ポケモンの技を遺伝して、タマゴから生まれたポケモンが覚えた技。通常に育てていたのでは覚えない技を会得できる。

カントー地方のタマムシシティにある大学。ゲーム内には出てこないが、攻略本などで見られる公式設定。初代のオーキド博士はタマムシ大学の出身。

タマムシ大学のニシノモリ教授はしんかを発見したり、モンスターボール発明の基となる研究に関わったりしている。

積む

バフ効果のある技(つるぎのまい、てっぺきなど)を使ってステータスを上昇させること。

Time Over Death(タイムオーバーデス)の略。時間切れで対戦が終わること。自分の持ち時間がなくなったほうが負けとなるが、対戦時間切れの場合は残ったポケモンの数やHPなどで勝敗を決する。

デボンコーポレーション

ホウエン地方のカナズミシティに本社を構える大企業で、モンスターボールを作ったり、ポケナビやデボンスコープを開発したりしている。元々は小さな会社で、山から石を切り出したり、砂鉄から鉄材を作るために設立された。

トレーナーのダイゴはデボンコーポレーションの御曹司。

同速(どうそく)

すばやさが同じこと。

内定

新作が発売される前に公開された情報で、過去作に出てきたポケモンの登場が確認されること。

ノマテラ

ポケモンSVに出てくるネモのこと。バトルジャンキー。元ネタはHUNTER×HUNTER。

ブイズ

ペパ先(ペパせん)

ポケモンSVに出てくるペパー先輩。

Pokémon HOME(ポケモンホーム)

ポケモンシリーズや『Pokémon GO(ポケモンゴー)』で仲間にしたポケモンたちを一堂にまとめて預けられるクラウドサービス。

Nintendo Switchやスマホで使え、ポケモンを交換したり全国図鑑に登録したりできる。

ぼんぐり

金銀で登場したきのみ。ポケモンの捕獲やモンスターボール作りなどに使われる。

マサキ

赤緑から登場するポケモンマニアで、実験に失敗してポケモンと合体してしまった人。

初期、ポケモンやどうぐはパソコン通信を使って預けていたのですが、そのポケモン預かりシステムを作ったのがマサキで、ポケモンはマサキのパソコンに預けていました。

マルスケ

特性「マルチスケイル」の略。自分のHPが満タンのとき、ダメージ減。

マンダ

命中不安技

ポケモンの技には命中率が記載されており、命中が100でない技は、はずす可能性があります。

横遺伝

他のポケモンからタマゴ技を引き継ぐこと。

わや

キタカミの里に出てくる方言。実際に北海道や東北から大阪以西(いせい)まであちこちで使われている方言で、「めちゃくちゃ」と置き換えればよさそうです。

ポケモンSVでは授業が参考になります

最新作スカーレット・バイオレットの舞台は学校(アカデミー)で、実際に授業を受けることができます。

授業内容はゲームをやるうえで役に立つ内容も多いので、不慣れな方ほど先に受けたほうが理解が進んでやりやすいのではないかと思います。