西新井大師 五智山遍照院總持寺(ごちさん へんじょういん そうじじ)

住所:東京都足立区西新井1-15-1

TEL:03-3890-2345

駐車場:団体大型バス(予約制・無料)5台、一般用はなし

アクセス:東武大師線 大師前駅から徒歩約5分

※2021年12月現在の情報です。最新情報は公式サイト等をご確認ください。

ぜひ境内奥まで散策を。ローカルな大師線の話と2つの雰囲気の違いを楽しんだ話。

西新井大師は足立区にある弘法大師(空海)が関東を訪れた際に建てたお寺。

悪疫の流行に悩むところに訪れた弘法大師自ら観音像や自身の像を彫り、観音像を本尊に、自身の像を枯れ井戸に安置して護摩祈願したところ、清らかな水が湧き、病気も癒えたと伝えられ、その井戸がお堂の西側にあったことから「西新井」という地名になったのだそうです。

たった2駅を結ぶ都内のローカル線「東武大師線」

西新井大師は一般用の駐車場がないため、電車やバスなど公共交通機関を使うことになります。

電車の最寄り駅は大師前駅、東京23区の無人駅という稀有な存在です。

大師前駅には券売機も改札もなく、すべては乗り換え駅となる東武伊勢崎線の西新井駅の改札内にある中間改札に集約されています。

というのも、何言っているのかわからないかもしれませんが、西新井駅の改札の中にある中間改札が入り口(人)であり、出口(切符)であるのです。

初めて行く時は戸惑ってしまうかもしれませんが、駅員さんも教えてくれるのでご安心を。

西新井駅と大師前駅、たった2駅を運ぶ2両編成の大師線ですが、本来は上板橋線までを結ぶ延伸計画(西板線)であったのが白紙となった過去があるのだそうです。

全然知らずに更新予約をしていましたが、大師線90周年記念として明日12月19日10~13時にイベントが開催されたり、2021年12月20日~2022年1月19日までの間に記念乗車券が発売されたりするそうです。なんてタイムリーw

初詣と通常時で雰囲気が様変わりする西新井大師

江戸時代後期に建立されたという立派な山門。

初詣シーズンは装飾が施され屋台が並び、まったく別物のにぎやかな雰囲気になります。

同じく年始モードの大本堂。

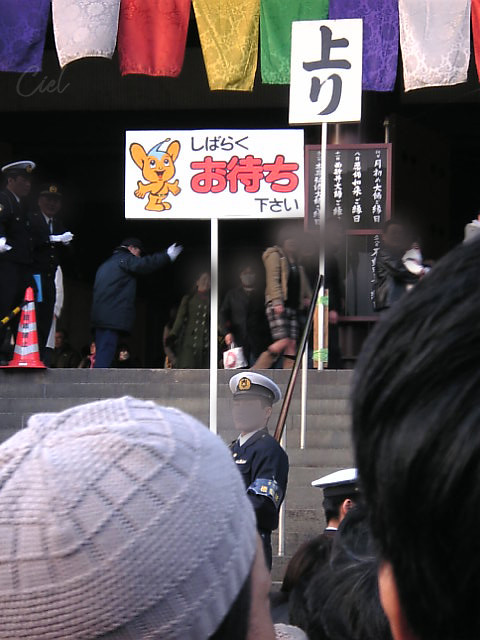

お正月の混雑にピーポくんの指示札がいたこともありましたw

そしてふだんの境内の様子がこちら。

こんなに広々とした空間だったなんて知りませんでした。

いかに別物か伝わりますでしょうか?

関東88ヶ所霊場で、関東36不動霊場 26番札所で、東国花の寺百ヶ寺 東京1番なのだそうです。へぇ~。

御朱印は本堂2階の裏側で

御朱印は大本堂2階の裏側に回るといただくことができます。

事務的な雰囲気w

人出が多い時には気がつかなかった境内の広大さ

私は、特に大きな行事や暦的に何もない日に行ってみて初めて「西新井大師ってこんなに広くて、いろいろなお堂があったんだ」ということを知りました。

それまでは人で埋まっている姿しか見ていなかったので、とても新鮮なものでした。

山門付近の塩地蔵は、いぼ取りに霊験ありなのだとか。

水洗い地蔵は参拝者が次々と柄杓で水をかけ、たわしで清めていきます。

水屋を支える足もとにもぜひご注目。

水屋の後ろにある池付近は癒しの休憩スポット。

藤棚があるので、春は藤の花が楽しめそうですね。

池の向こうには鐘楼堂。

交通が発達していなかったころに四国までお遍路に行けない人が礼拝できるようにと、全国各地に四国八十八箇所の霊場の砂を集めてつくられた「お砂踏み」というお参り方法なのだそうです。

稚児大師像は、空海の幼少のころの姿なのだそうです。

私が西新井大師で特に好きなのがこの弁天池より奥のエリア。

弁財天が祀られた弁天堂。池や橋ってなんかテンション上がっちゃうんですよねぇ。

池には鯉がたくさん。

弁天池の奥には、如意輪堂(女人堂)など小さなお堂が並びます。

如意輪堂は女性の諸願成就のご利益があるんですって。

権現堂は小さなお堂ながらも彫刻が細緻で見惚れてしまいました。

境内右奥にひっそりとある出世稲荷。

しかめっ面?の狐の頭の上に何か乗っていて可愛らしいです。

屋台がたくさんの初詣もやっぱりワクワクしちゃいます

屋台は境内だけでなく、初詣時の出口となる東門を出たあとにも続きます。

チョコバナナにコアラのマーチがついていると、なんか嬉しいんですよね。

デコポンの山に猫が紛れていて、ふふっとなってしまいましたw

最近の仮面ライダーは顔面にライダーと書かれているんですねw(仮面ライダージオウというらしいです。)

初詣のにぎわいも、ふだんの落ち着いた雰囲気も、それぞれの趣があって甲乙つけがたいなぁと感じたしえるでした。