東京国立博物館

住所:東京都台東区上野公園13-9

TEL:050-5541-8600(利用案内や展示・催し物に関するお問い合わせ)

開館時間:9:30~17:00(入館は16:30まで)

休館日:月曜日、年末年始(臨時休館・開館もあり)

建物内禁煙

アクセス:JR上野駅公園口、または鶯谷駅南口から徒歩約10分

※上記は2023年1月現在の情報です。最新情報は公式サイト等をご確認ください。

日本最古の博物館の常設展示を自由に楽しんできました

今日は予算不足を憂う館長の声が話題になっていた、上野にある東京国立博物館を紹介してみようと思います。

東京国立博物館の館長が緊急寄稿「このままでは国宝を守れない」 | 文春オンライン

東京国立博物館では約12万件の収蔵品を擁し、うち国宝が89件、重要文化財は648件あり、常時3,000件展示しているのだそうです。

これまで特別展にしか行ったことがなくて初めて常設展を見て回ったのですが、思ってた以上に敷地が広く、まだ全部は見切れていないのですけど(全部で6館あるのですが、黒田記念館までは足を伸ばせませんでした…)、それでも何これ~!とワクワクするものが多くて十二分に楽しんできました。

正門

上野公園の大噴水を抜けた先に…

東京国立博物館の正門があります。

今は右手に正門プラザができ、中はチケット売場やインフォメーションなどになっています。

昔左手にあった特別展チケット売場はなくなり…

マップ案内に変わっています。

創立150周年記念仕様のポストもありました。

パンダポストみたいに風景印押してくれたらいいのになぁ。

ポスト付近にはポケモンのヤジロンとドーミラーのマンホールがありました。

東博では現在謎解きが開催されていて、キット裏に地図が載っていたので位置関係の参考までに。

本館(日本ギャラリー)

構内正面にあるのは日本の文化をたっぷり堪能できる本館。地下1階~2階まであります。

これまで行っていた特別展ではこのような長蛇の列で流れについていくだけだったため、自由に見て回るのは初めてでした。

屋根をよく見ると意外と激しめの鬼瓦が。

入り口からかっこいいです。

中に入ってすぐにあるのはドラマ『半沢直樹』でもおなじみとなった美しい大階段。

窓までかわいくてテンションが上がります。

1階にはロッカーもありました。

階段を上がった先も天井まで凝られた造りで美しいです。

天井のライトもどの角度から見ても素敵。

めちゃくちゃ状態がよくてかわいらしいはにわ!

古墳時代の正装男子のはにわなのだそうですが、南蛮風に見えてしかたありません。笑

昔、みみずく土偶が気に入ってよく落書きしていたので、本物を見られてうれしかったです。

前のめりな金の龍がかわいらしい兜。

さざえ形の変わり兜に魚の鱗のような袖で磯の香りを感じます。笑

背中にはガッツリ金字で名前が入っていて、トップクの文化は昔から変わらないんだなと思いましたw

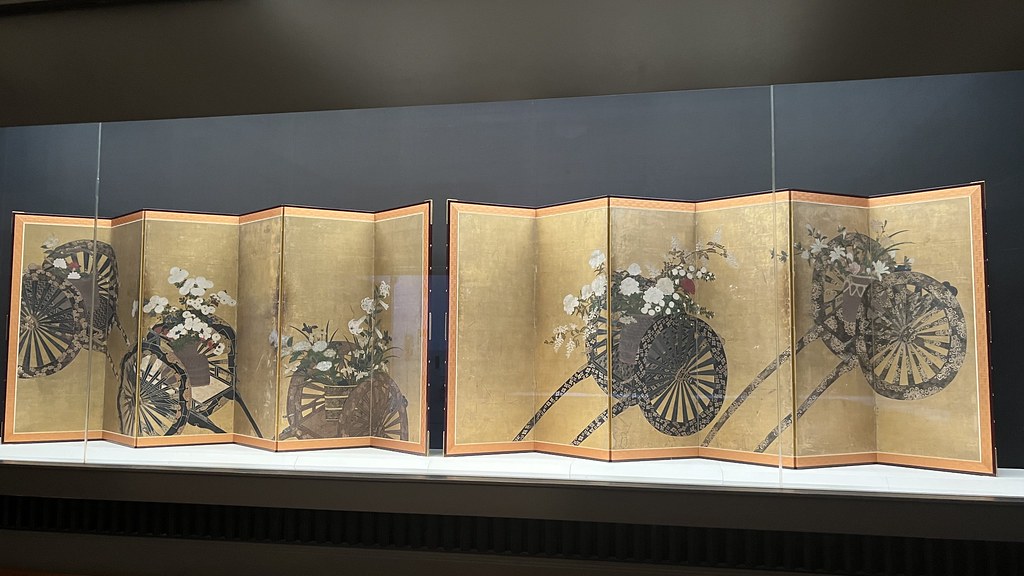

細かな色使いはきれいなのだけど、台車などのパースが奔放で、見れば見るほど不思議な絵で、だまし絵を見ているような感覚になって面白かったです。

香炉の柄にちっちゃな獅子がいてかわいかったです。

塗りの色指定は初めて見たので新鮮でしたw

途中に休憩スペースもあり。場所によってイスが違うのもいいですね。

休憩がてらにいろんなイスの座り心地を楽しんじゃいました。

着物類の展示もあるのですが、この『角帽子(すみぼうし)茶地丸紋散模様』の柄がかわいくてお気に入りです。

『二代目市川門之助の虚無僧』『二代目市川八百蔵の片桐弥七』『四代目岩井半四郎の傾城白妙』は1772年に浄瑠璃を取材した錦絵のようですが、こんな扇の壁紙背景のアバターのようなデザインの絵もあったんだなぁと驚きました。

江戸時代って特に風景、もしくは歌舞伎のようなシンプル背景のイメージが強かったので。

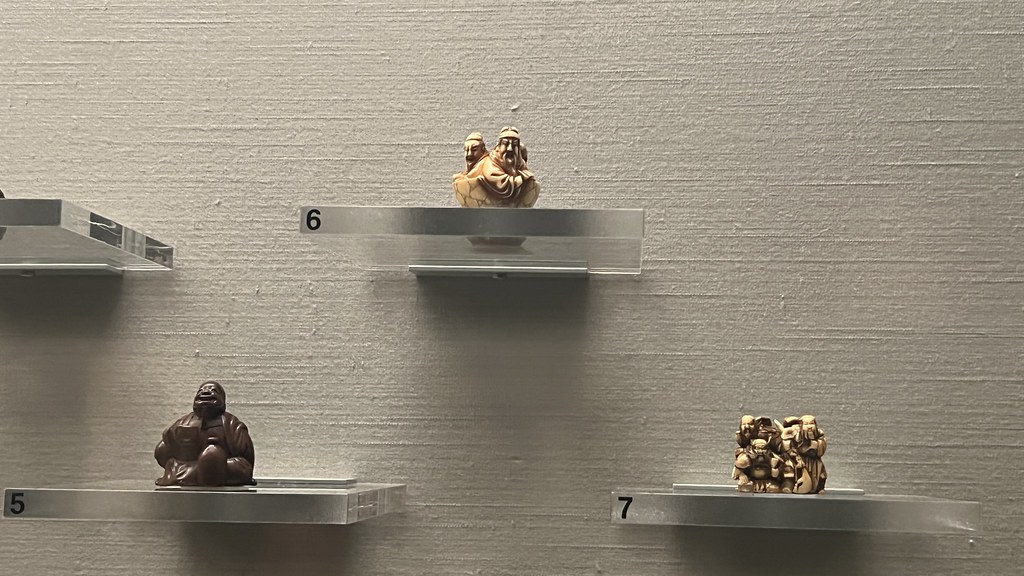

根付コレクションでは『盃中三傑牙彫根付』(上段)の盃(さかずき)におじさんたちが入れられているのが面白かったですw

めっちゃかっこよくて迫力あったのが重要文化財の『老猿(ろうえん)』。

ミュージアムショップ

本館入ってすぐ左手にはミュージアムショップがあります。

マスコットのトーハクくんがお出迎え。

バラエティ豊かで魅力あるグッズがたくさん。

ちなみにグッズ売り上げの一部はきちんと博物館の収入になっているそうです。

東京国立博物館予算ひっ迫、ミュージアムグッズ購入は応援になる? 国立博物館・美術館の応援方法を担当者に聞いた(1/2 ページ) - ねとらぼ

トーハクくんのマスコットがかわいいw

『風景印ミュージアム』の本を読んで、切手やはがき、スタンプを駆使したお手紙の数々を見ていたので、これはいろいろ遊べそうだなぁと思い巡らせてしまいました。

館内には来館記念スタンプもあるので、思い出をおたよりに残すのも面白そうです。

菓子類も『見返り美人図』や『風神雷神図』の凝ったパッケージが素敵です。

マステの柄がちゃんとかわいくて使いやすそうです。

はにわや壁画のスタンプも面白いですね。

東洋館(アジアギャラリー)

「東洋美術をめぐる旅」をコンセプトとしている東洋館は地下1階~5階まであります。

入り口では獅子がお出迎え。

風変わりな構造をしていて、一見渋谷ハンズの半階のように思えたのですが、いろんな階への直通階段がある結果のこの形のようです。

石の柱と余白の大きな空間にある石像がいい雰囲気です。

人々に癒しをもたらすライオンの顔をした女神だという『セクメト女神像』の存在感はすごかったです。近くにはミイラなどもありました。

中国で死後も豊かに暮らせるようにとお墓に納められていた『揺銭樹(ようせんじゅ)』。

よく見ると、銅銭、龍、仙人など後漢時代の人が信じていた縁起物がたくさんです。

何か折れてしまっても全然おかしくなさそうなのに、こんなきれいな状態で残っているのがすごいですね。

『春字八宝彫彩漆合子』は「春」の字の使い方が大胆で、逆に新鮮でした。笑

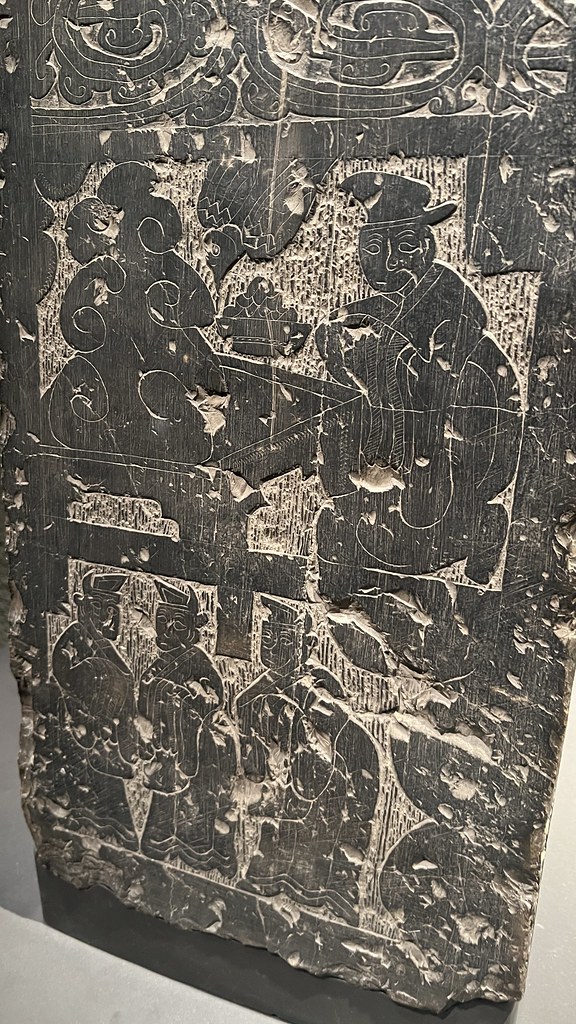

基本彫刻ってすごいなって思っているんですけど、このシリーズは絵がゆるゆるすぎてなんだかなごみましたw

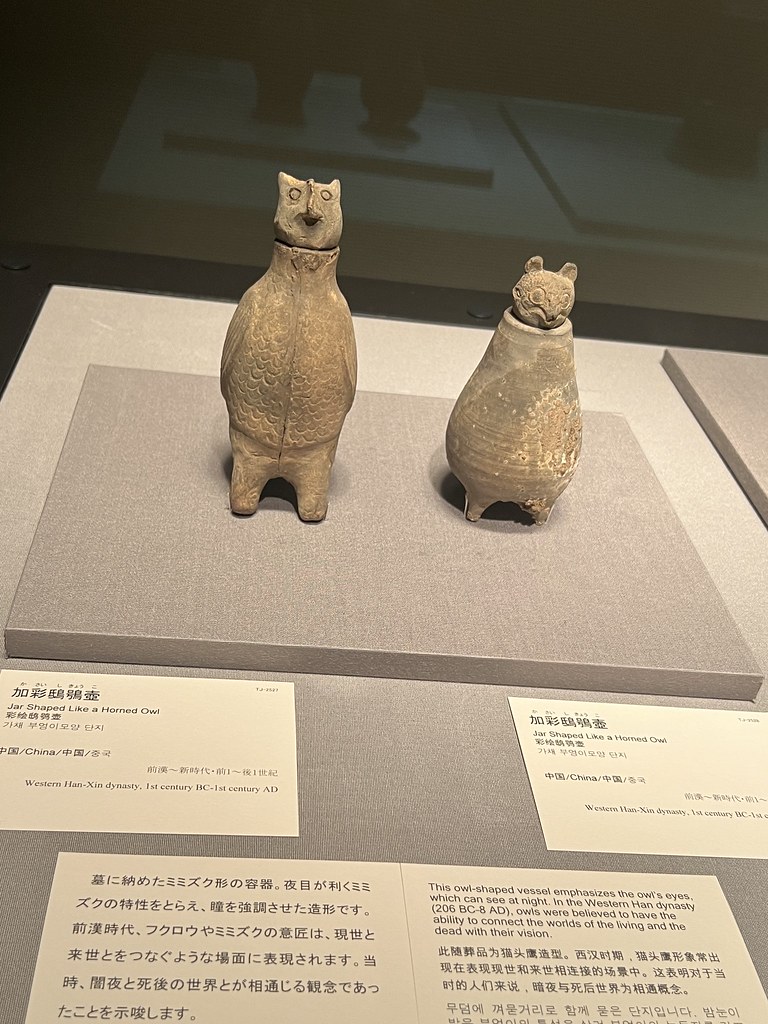

『加彩鴟鴞壺(かさいしきょうこ)』を見て、なんだこの生き物は…と思ったらミミズクなのだそうです。ニャンピョウかと思いました。笑

死後も生前と同じような生活を送れるようにか、生活に使っていたものを小さな模型にして墓に納める習慣があったのだそうです。

唐三彩(とうさんさい)は色鮮やかでとても目を引きました。

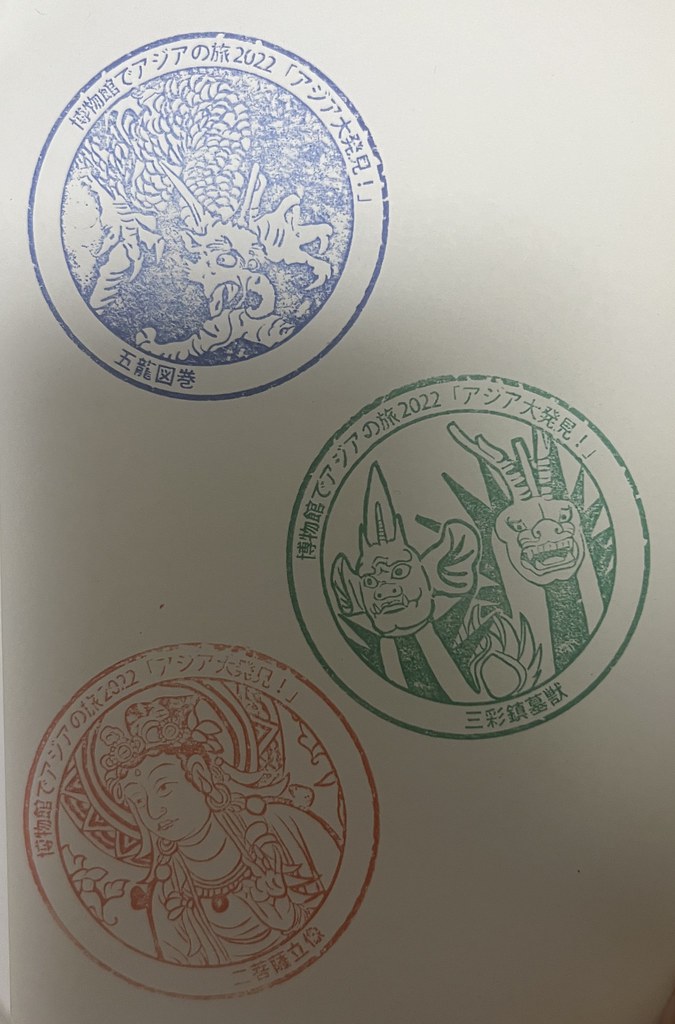

奥にいる『三彩鎮墓獣(ちんぼじゅう)』はモンハンのガルク装備にあっても違和感がないかもしれない。笑

重文の『五龍図巻(ごりゅうずかん)』がかっこよかったです。

作者の陳容(ちんよう)は手に墨を塗りたくって制作に臨んでいたのだそう。

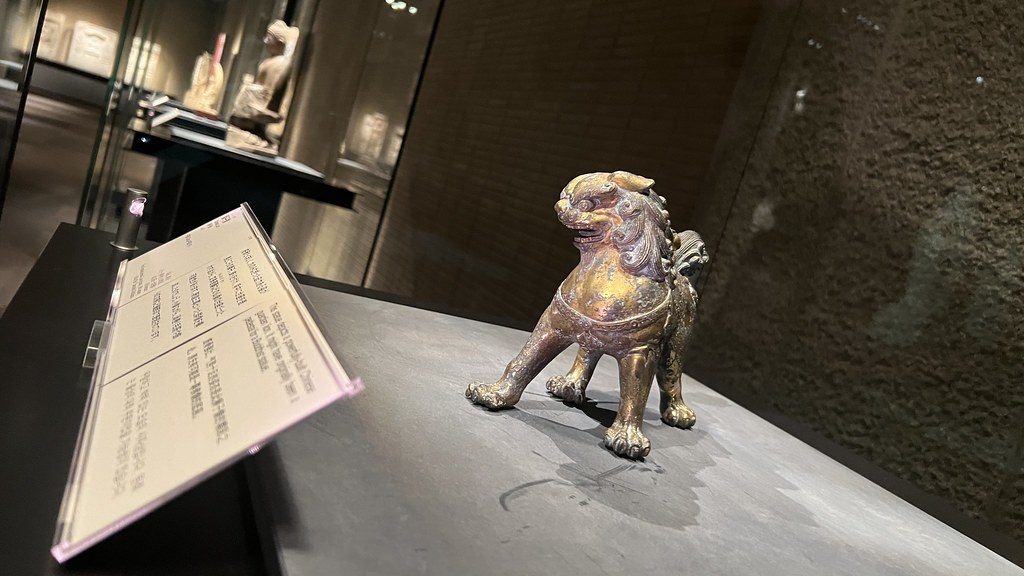

小さいながらもキラキラで美しい『獅子像』。

仏像の台座だったかもと考えられているそうです。

横から見ても素敵。

これらは馬具などで、特に左上の『馬冠(ばかん)』のインパクトがすごかったです。

向こう側に見えてなんだろう~と気になったものの、1日中歩き回って疲れてしまったので、またの機会に見たいところです。

東洋館の中にもグッズショップがありました。

エジプト壁画ノートがかわいかったです。

庭園・茶室

東洋館と本館の間のレストラン・カフェ沿いを抜けた先には庭園があります。

この『春草廬(しゅんそうろ)』は元々摂津淀川(大阪)の改修工事の休憩所だったもので、横浜・所沢などを経てここに移築されたそうです。

庭園には他にも茶室が複数あるようなのですが、

雨で入れませんでした。泣

五重塔までは見られました。

ホテルオークラレストランゆりの木

東博の敷地内には飲食店がいくつかあり、私はホテルオークラレストランゆりの木を利用しました。

カフェゆりの木は土日祝のみの営業、ホテルオークラ ガーデンテラスはこれを書いている2023年1月現在で一時休業中となっているようです。

和洋中そろうホテルオークラのレストランは約140席、全席禁煙です。

ベジタブルカレーをいただきました。おいしかったです。

表慶館(特別展・催し物)

映画『ガリレオ』の帝都大学のロケ地としても使われている表慶館。

過去のメモを振り返ってみたところ、前を通り過ぎるだけで一度も入ったことがなかったので、自分の食指が動くイベントが開かれることを願うばかりです。

上についてるこれが気になります。

表慶館から平成館の間には初代館長の町田久成像があります。

明治という外国の文化が押し寄せる中でまだ文化財の保護という発想がなかった時代に博物館建設に奔走し、今の東博があるようです。

隣の植物のボリュームが気になって足を止めたら、そんな歴史を知れました。

言論統制のために書物が焼かれた焚書(ふんしょ)や明治維新で仏教を排斥しようとした廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)、戦争による文化財破壊など、何かの否定によって諸分野の文化を浄化しようとする行いがある一方で、こういった方の尽力があったからこそ、こうやって今この目で見られているのですね。

昔のものが残っているのも、今当たり前にあるものも10年後、100年後には当たり前ではなく、いずれも保存の意志によって貴重な歴史の積み重ねが残されており、失ってしまったらもう元通りにはならないということは頭に留めておきたいですね。

平成館(日本の考古・特別展)

平成館は2階建ての建物で、1階には日本の歴史をたどる考古展示室、2階は特別展示専用の展示室となっています。本館と繋がっていて、館内で行き来もできます。

右手には常設展の考古展示室、左手では特別展が開催されています。

ここのソファはふかふかで沈み込み、つい動けなくなってしまいますw

平成館では、はにわがさらにたくさん!みな個性があって面白いです。

おまるみたいな鳥のはにわも味がありますw

馬具などまで細かくてきれいなはにわの馬もあるんですね。

こんなかわいらしい陶棺(とうかん)なら私も入りたいです。笑

360度ぐるりと見られる『石人(せきじん)』の展示。

これだけきれいな状態で残っているのは貴重なのだそうです。

こちらの『模造 金銅製沓』は模造品ではありますが、葬送の際に王の足を飾った儀礼用の沓(くつ)なのだそうです。

似たような王冠もあって、古墳時代の装飾はまた特徴的ですね。

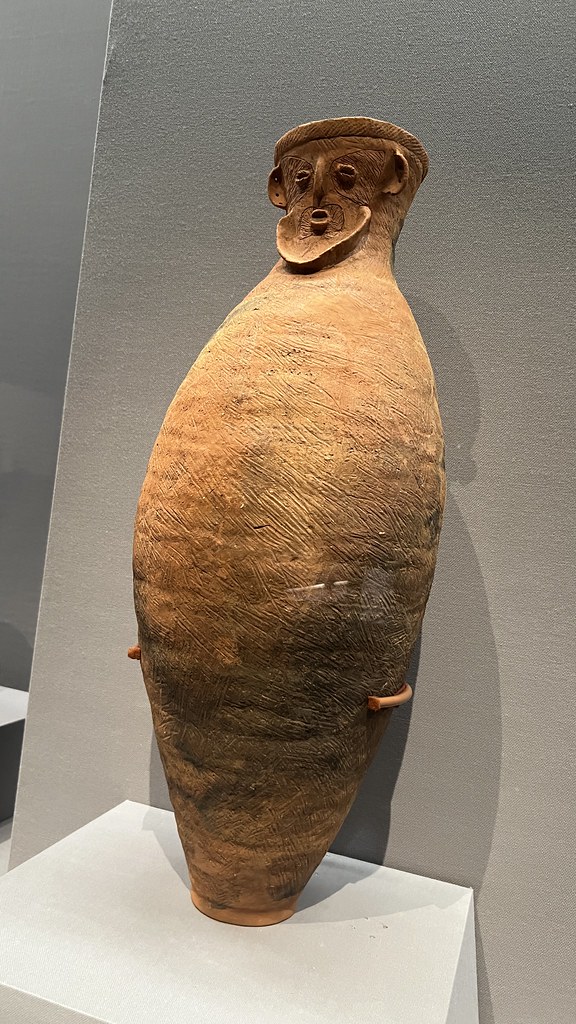

『顔面付壺形土器』という人のような壺は、再葬墓に納められた骨壺としてしばしば出土しているのだそうです。

大判ってこんなに大きいの!?と驚きました。

浮世絵のフレームで記念写真を撮れるよう。

プリクラじゃなくて証明写真機なんですねw

旧因州池田屋敷表門(黒門)

こんな所があるんだ~と知らなかったのが構内左手にあるこの黒門。

丸の内にあった鳥取藩池田家江戸上屋敷の正門が移築されたのだそうです。

隣にはとっても大きな鬼瓦もあります。

法隆寺宝物館(法隆寺献納宝物)

黒門の先には水盤と直線の印象的なオシャレな建物が。

この法隆寺宝物館は、ニューヨーク近代美術館MoMAやGINZA SIXなどを手がけた谷口吉生(よしお)さんによる設計なのだそう。

外から見ても、中から見ても美しいですね。

外の緑を眺めながらゆっくり休めました。

傘の貸し出し

各館の出入口には晴雨兼用傘が置かれていて自由に使えるようになっていました。

ただ黒のレース傘1種類しかないので、もしかしたら人によっては抵抗がある方もいるかもしれません。

『アイカサ』という24時間110円で借りられる傘のシェアリングサービスも置いてありました。

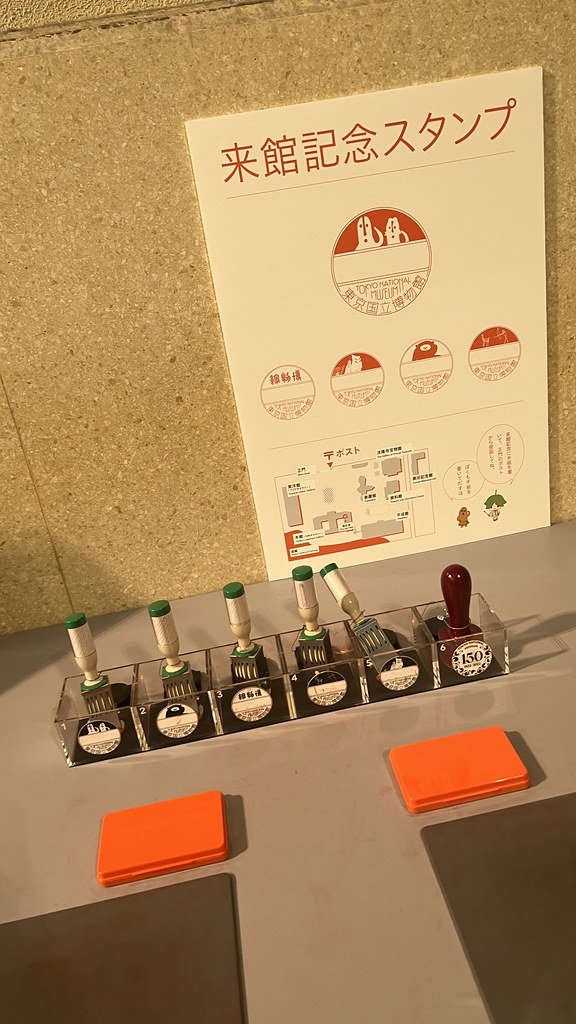

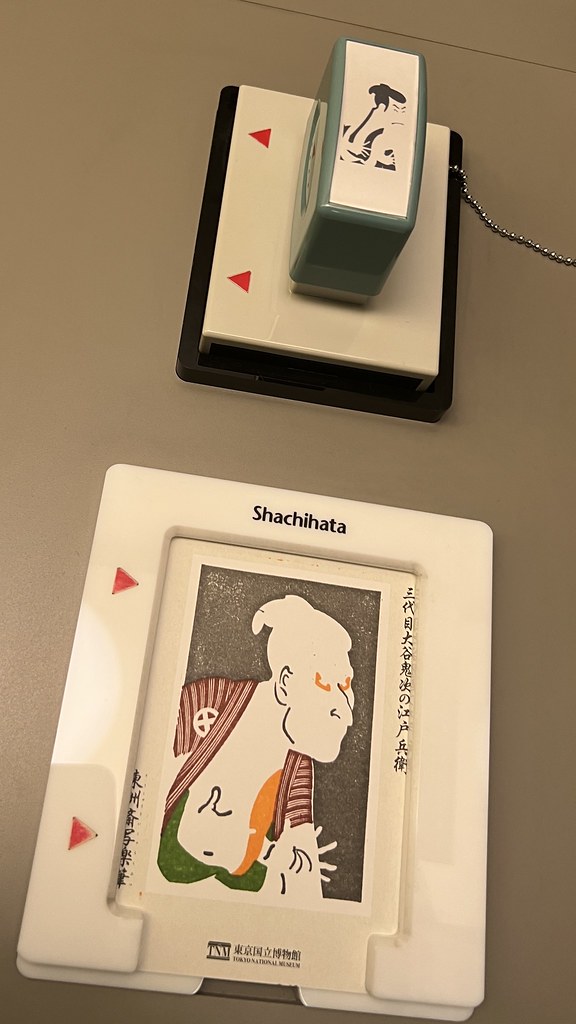

スタンプ

私が行ったときには来館記念スタンプが6種類ありました。

うち5種類は中央に来館日が入る仕様になっていました。

浮世絵スタンプも面白かったです。

このように1色ずつ重ねていく多色刷りの版画を錦絵と呼びます。

題材となっているのは東洲斎写楽の『三代目大谷鬼次の江戸兵衛』。

型でポジションを固定して押せるようになっているので、1から順にはがきを差し込んで押して、色を重ねていきます。

箇所の多い色を押すと、おおっ!とより楽しくなりますw

押す人によって濃さが全然違いました。笑

私が行った時期にはイベントで東洋館にもスタンプがありました。

鶯谷駅から行く場合

出だしで上野公園について触れたので、最後にもう1つの最寄り駅である鶯谷駅からについても触れてみます。

鶯谷駅のホームに降りると出口の案内がありました。

案内どおり南口へ。

南口を出て右に曲がり、そのまま新坂沿いを道なりに進むと、国立科学博物館前のシロナガスクジラが見えてくるので、そこでまた右に曲がることで着けました。